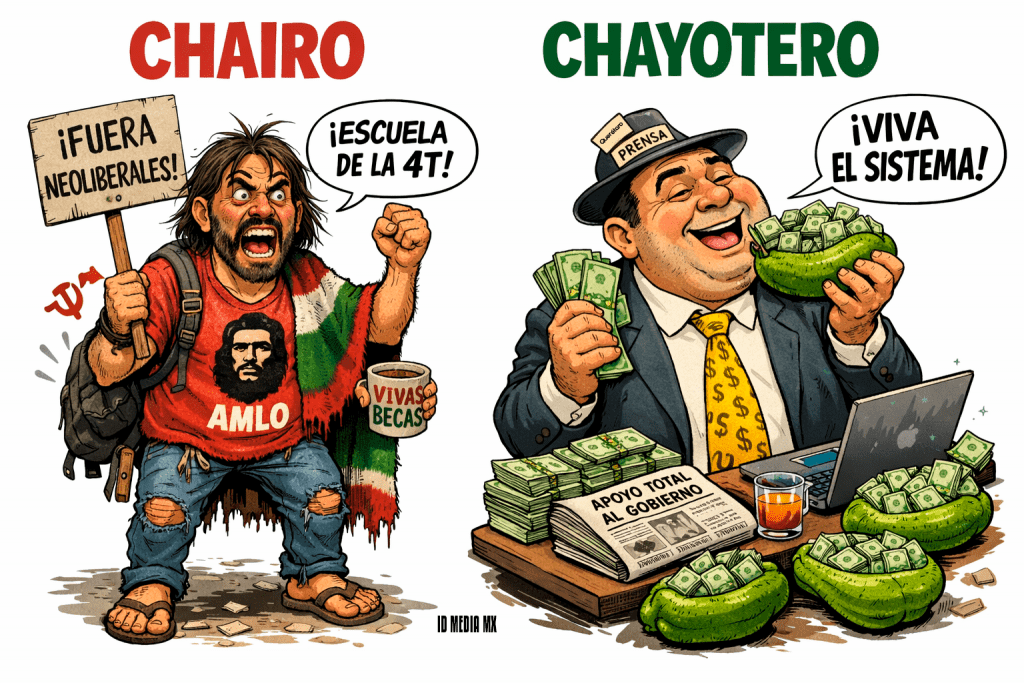

En el México polarizado de hoy, pocas palabras se usan con tanta ligereza —y tan poca precisión— como chairo y chayote. Se lanzan como insultos, se mezclan en la discusión pública y, en el peor de los casos, se usan para descalificar sin distinguir responsabilidades. Pero no son lo mismo. Confundirlos no solo empobrece el debate: encubre problemas mucho más graves.

El término chairo es, ante todo, un calificativo político. Se utiliza de forma despectiva para referirse a personas que se identifican con posturas de izquierda, que defienden causas sociales, que critican el neoliberalismo o el capitalismo y que suelen apoyar —a veces sin matices— a los gobiernos o líderes que consideran afines. La crítica implícita es que el chairo opina desde la ideología y la emoción más que desde los datos, una acusación subjetiva que puede ser válida en algunos casos y completamente injusta en otros.

Pero el chairo, guste o no, es un actor político ciudadano. Puede estar equivocado, ser dogmático o ingenuo, pero no necesariamente miente a cambio de algo. Cree en lo que dice. Defiende una visión del mundo. Su sesgo es ideológico, no económico. Y eso marca una diferencia fundamental.

El chayote, en cambio, no es ideología: es dinero.

Hablar de periodismo en México es hablar de una de sus prácticas más corrosivas y persistentes. El chayote no es un mito ni una exageración de sobremesa; es un mecanismo real mediante el cual el poder político y económico compra voluntades mediáticas. Antes fue el sobre amarillo entregado después de una conferencia; hoy son desayunos en el peor de los casos, contratos, convenios de publicidad oficial, asesorías fantasma, privilegios, viajes, invitaciones familiares o pagos mensuales disfrazados de pauta.

Cambió la forma, pero no el fondo: comprar la línea editorial.

Durante décadas, el sistema político entendió que controlar la narrativa era tan importante como controlar las urnas. Así se normalizó una prensa dependiente de la fuente y no del lector. El reportero aprendió qué preguntar y, sobre todo, qué no preguntar. El chayote dejó de ser una anomalía para convertirse en una estructura informal del periodismo mexicano.

Con el tiempo, la práctica se sofisticó. Hoy no se paga por nota, se paga por silencio. No se compra una entrevista, se compra una agenda. Muchos comunicadores ya no informan: operan. Defienden proyectos, atacan adversarios y acomodan la realidad según quién paga la factura.

Aquí está la diferencia clave: el chairo opina; el chayotero manipula.

Uno puede estar equivocado; el otro está vendido.

El daño del chayote no es solo ético, es social. Cuando la información se convierte en mercancía, la ciudadanía pierde el derecho a estar bien informada. La propaganda se disfraza de noticia, la corrupción se protege y la crítica se aplica selectivamente. El lector cree informarse cuando en realidad consume intereses ajenos.

En la era digital, el fenómeno es aún más peligroso. Proliferan páginas creadas solo para facturar, influencers que venden opinión como si fuera periodismo y comunicadores que cambian de discurso según el depósito. Hoy el chayote ya no huele a billete: huele a contrato mensual.

Se puede debatir con un chairo, confrontar sus ideas, desmontar sus argumentos. Con el chayote no hay debate posible, porque no hay ideas: hay precio.

Combatir el chayote no es solo exigir ética individual. Implica salarios dignos, reglas claras para la publicidad oficial, audiencias más críticas y medios que vivan de la credibilidad, no de la simulación.

Porque cuando la nota se vende, la verdad se alquila.